No sé en qué momento permití que me quitaran

todo y me dejaran sola, desnuda, con el Diario

en una mano y un carmín en la otra, tratando de

colorearme la boca de un rojo que parece

demasiado subido para esta edad indeterminada

Wendy Guerra

Todos se van

Un referente ineludible surge ante la lectura de Todos se van (Barcelona: Brugera, 2006), primera novela de la cubana Wendy Guerra: el célebre Diario de Anna Frank, narración del agreste antisemitismo europeo en la Segunda Guerra Mundial, visto a través del mundo interior de una niña judía de trece años. Este paralelismo es asumido frontalmente en la novela, que inicia con un epígrafe del mentado diario, seguido de dos páginas de introito que ni firma la autora, ni tampoco el personaje en quien, al parecer, ésta ha decidido reflejarse, adoptando el seudónimo de “Nieve Guerra”. En dicho texto, cuyo último párrafo hemos citado en el epígrafe, este hablante indeterminado confiesa la dualidad existencial que lo hermana, en el malestar, con lo narrado en su diario por la joven Anna, quien a su vez ha debido sentirse afuera “en peligro” y adentro “confortablemente presa”. Se trata de una vivencia de la opresión como único refugio posible, por paradójico que suene, pero también de un dualismo narrativo que parece emprenderse a partir de los dos conjuntos de entradas del diario de Nieve Guerra: uno dedicado a la niñez y otro a la adolescencia; el primero dedicado al escape y el segundo a la reclusión.

De ambas partes, que se integran para componer una vida de privaciones y soledades, puede que la primera resulte, para un lector exigente, la más problemática del conjunto. En ella se narra la vida de esta niña de ocho años, en plena batalla vital contra las inequidades del sistema revolucionario cubano, cuyos primeros pivotes resultan la violencia y el abuso, amparados en las argucias del partidismo, el amiguismo y la débil voluntad de la madre, quien se deja arrebatar a la hija primero por el padre y luego por el Estado. El narrador, y he allí el problema, asume un tono inverosímil para una niña de la edad ya mencionada, tanto en el manejo del lenguaje como en la propia puesta en escena de su subjetividad: los sufrimientos y las reflexiones que se recogen en el diario son enunciados frontal y explícitamente, con la expresa claridad del adulto que los rememora y no del niño que en vivo los apunta:

Luego regresé a la casa. Volví adentro a estudiar, que significa mirar fijamente los garabatos que copio de la pizarra verde olivo despintada. Cuando mi padre me lleva, las pocas veces que voy, copio todo sin entender. Antes la escuela era una pesadilla, ahora me gusta mucho ir, aunque sea para ver a los otros niños (p. 56).

En esto último, la evocación de la infancia asumida por la autora difiere de propuestas mucho más contundentes, como la de Persépolis (2000) de la ilustradora iraní Marjane Satrapi, cuyo trazo infantil y narración retrospectiva permiten abordar tangencialmente el contexto histórico y político de la niñez, a pesar de que la opresión vivida sea el tema principal de la narración y no exista un afán escapista en el relato. O incluso de las crudas narraciones de un Pedro Juan Gutiérrez, cuya aproximación a la Cuba desvencijada de los noventa se encuentra enemistada con el orden, mas no así al hacer la denuncia del agravio y de la injusticia. Todos se van, por su parte, sortea el peligro de convertir la ficción en un manifiesto político soterrado, a fuerza del más puro anclaje en la anécdota descrita; una estrategia políticamente eficiente, tal vez, pero que sabotea el efecto de cotidianidad retratada al que las páginas del diario íntimo pretenden aspirar, al preferir la narración de los sucesos por sobre el mundo interior de la pequeña Nieve.

Otra manera de verlo podría insistir en la importancia de retratar la brutal intromisión de la política cubana hasta en el más nimio asunto del mundo infantil y preadolescente de la isla, cuya omnipresencia retomaría la sensación de enclaustramiento apuntada por Virgilio Piñera en su Isla en peso (1943). Esto parece enunciarse luego, en el diario, en boca de la propia madre de Nieve:

Mi madre me dice que si quiero vivir sin hablar de política tengo que irme a Canadá, a una aldea bien fría donde vive gente que tala árboles y ni se entera ni le interesa el nombre del presidente que gobierna ese país. En Cuba, según ella, la política está en lo que te comes, en lo que te pones, en dónde vives, en lo que tienes y hasta en lo que no tienes (p. 187).

Claro que asumir ese mandamiento implicaría también cuestionarse si la ficción adquiere su valor de cara a una cierta fidelidad histórica, o más bien a la inmanencia de su mundo propiamente elaborado. Está claro que la segunda postura descartaría al Diario de Anna Frank como un texto literario, pero ubicándolo a su vez en el renglón histórico consabido. Cosa que, claro está, no podría hacerse con la novela que nos ocupa. Son turbias las aguas de la frontera entre historia y literatura.

“Diario de adolescencia”, segunda parte de la novela, emprende la denuncia política con mucha mayor libertad que la primera, dado que el personaje narrador se encuentra libre ya de la necesidad de aparentar una visión infantil de las cosas. Esto permite una narración mucho más ágil, segura de sí misma, con momentos de suma potencia como la descripción del armamento (granadas de mortero, granadas de mango) durante la estancia de Nieve en el campamento militar, combinadas inteligentemente con citas de poetas locales y del cancionero popular cubano; aunque el personaje adolezca, a ratos, de los conflictos propios de la entrada a la adultez o, por ejemplo, de la pérdida de la virginidad, que se produce a manos de un artista plástico que, como tantos otros personajes, huirá al extranjero y abandonará a Nieve en La Habana.

Las últimas escenas del libro, de hecho, mostrarán a una Nieve muy distinta de la templada e indómita prepúber que en la primera parte relataba sus desgracias, y culminará encerrándola en una casa enorme y aburguesada, inmovilizada por el amor y convertida en “una piedra de hielo con algunas algas, unos cuantos moluscos, papeles arrugados y arena dispersa” (p. 285). La repetición de la imagen materna, abandonada por sus sucesivos amantes, entre los que está el padre de la narradora, y sentenciada al silencio y la oscuridad, será el ineludible destino de Nieve, aferrada a la escritura del diario como la única forma de desahogo en medio de un mar Caribe completamente helado, tal y como dice Dante que es el corazón mismo de los infiernos.

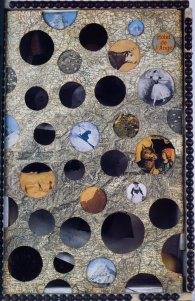

Ilustración: H. F. Davis